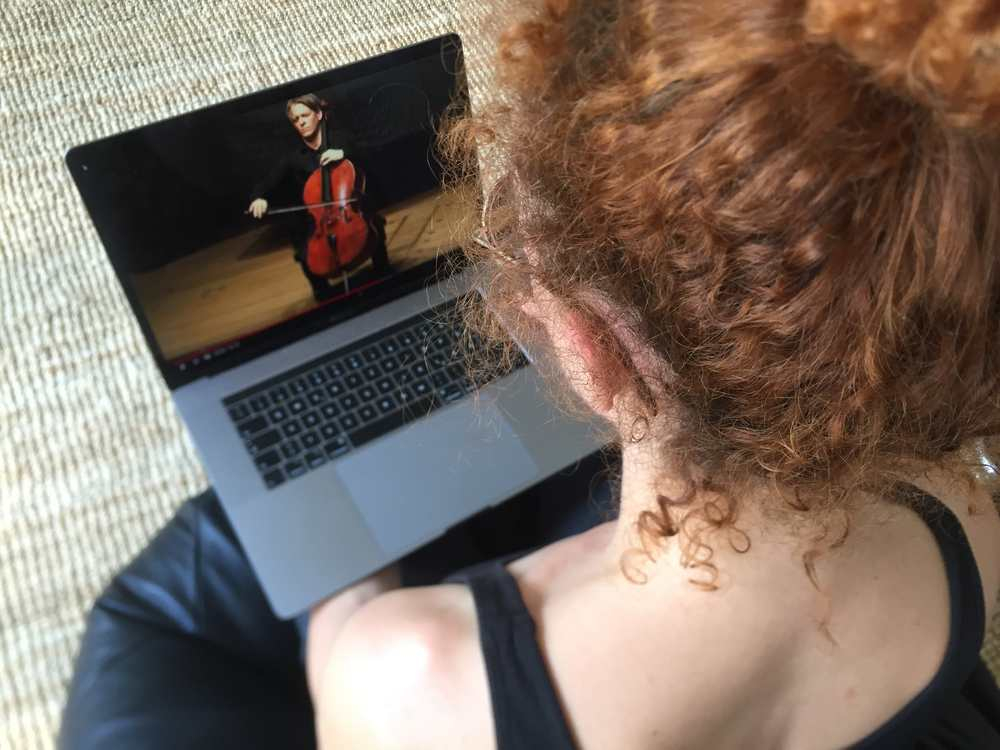

Phil Dera

Digitale Konzerte: Neues Format mit Potential?

Wie lassen sich digitale Streams von Klassik-Konzerten so attraktiv gestalten, dass sie helfen können, deren – nicht erst seit Corona andauernde – Krise zu überwinden?

Prof. Dr. Martin Tröndle beschäftigt sich an der Zeppelin Universität in Friedrichshafen mit Themen rund um Produktion und Rezeption von Kunst und Kultur. Seit 2018 setzt sich der Kulturwissenschaftler in dem Forschungsprojekt Experimental Concert Research mit der Wirkung klassischer Musik in Livekonzerten auseinander – gemeinsam mit Wissenschaftlern des Max-Planck-Instituts für empirische Ästhetik in Frankfurt am Main, der Universität Bern und der University of York sowie dem Praxispartner radialsystem in Berlin und gefördert von der VolkswagenStiftung.

Um den veränderten Forschungsbedingungen, Fragestellungen und Kontexten seit Beginn der Covid-19-Pandemie gerecht zu werden, fördert die VolkswagenStiftung Zusatzmodule zu laufenden Forschungsvorhaben. In diesem Rahmen hat Tröndle sein Vorhaben um das Projekt Digital Concert Experience ergänzt, welches nach dem Erleben digitaler Konzerte fragt. Internet-Streaming gewinnt in Zeiten eingeschränkter analoger Veranstaltungsmöglichkeiten schnell an Bedeutung: Wie muss also die digitale Übertragung eines Konzertes mit klassischer Musik gestaltet sein, um ein Publikum zu erreichen und nachhaltig zu interessieren?

Herr Prof. Tröndle, seit wann beschäftigt Sie die Frage danach, wie Menschen Kultur erleben?

Bereits in eMotion: mapping - museum - experience, einem sechsjährigen Forschungsprojekt zu Kunstmuseen, ging es darum, ob sich Kunstgenuss messen lässt. Es gibt zwar viele gute Texte über Phänomenologie und Ästhetik. Ich habe aber nach empirischen Daten gesucht. Wir haben drei Jahre lang ein Instrumentarium entwickelt und Menschen damit durchs Museum geschickt. Im Grunde haben wir einerseits versucht, die kunstsoziologischen Theorien des 20. Jahrhunderts zu testen – und andererseits zu verstehen, welchen Einfluss das Vorwissen des Betrachters auf das Kunsterleben hat.

Versuchsteilnehmende mit Datenhandschuhen bei einem Konzert im Rahmen des Hauptprojekts "Experimental Concert Research" im Sommer 2020.

Und nun untersuchen Sie im Projekt Experimental Concert Research die Wirkung von Konzerten mit klassischer Musik?

Anhand eines von uns weiterentwickelten Datenhandschuhs können wir Hautleitfähigkeit, Herzrate und Atmung messen. Wir erheben zudem die Bewegungsenergie bei Hörern und Musikern und zeichnen deren Gesichtsmuskelaktivität auf. So können wir feststellen, an welchen Stellen eines Konzertes es die stärksten körperliche Reaktionen gab. Entsprechende Ausschnitte lassen wir kommentieren: Was war besonders oder berührend? Auf diese Weise können wir viele der quantitativ erhobenen Daten qualitativ validieren. Wir arbeiten mit unterschiedlichen Konzerten – bei jedem verändern wir Parameter wie Ensemble, Ort, Information, Dramaturgie oder Akustik.

Das ist vermutlich seit Beginn der Covid-19-Pandemie schwieriger geworden?

Wir konnten im September des vergangenen Jahres zwar bereits Konzerte durchführen und unser Instrumentarium testen. Die eigentliche Konzertreihe mussten wir aber auf das Jahr 2022 verschieben. Also haben wir ein ebenfalls von der VolkswagenStiftung gefördertes Zusatzprojekt entwickelt, das auf aktuelle Bedingungen eingeht, indem wir dabei die Wirkung digitaler Übertragungen von Konzerten untersuchen: Digital Concert Experience.

Wie müssten Streams von Klassikkonzerten gestaltet sein, um ein breiteres Publikum zu erreichen?

Entwickeln Sie dabei neue Fragestellungen und Forschungsinteressen?

Nicht nur Musik, sondern ein Großteil von Kultur und Kunst findet zurzeit digital statt, zum Beispiel in Form von Internet-Streams. Zugleich ergeben erste Umfragen aber, dass nur wenige Kulturinteressierte sich so etwas regelmäßig anschauen. Die aktuellen Angebote scheinen nicht attraktiv genug zu sein. Das klassische Konzert ist ja ein Format des 19. Jahrhunderts. Die Frage ist also: Wenn es dieses Format nicht schafft, ins 21. Jahrhundert zu kommen und dabei auch Angebote für Menschen zu machen, die in einer digitalen Umwelt groß werden – wie kann es dann in Zukunft überhaupt überleben?

Wie gehen Sie im Zusatzprojekt vor?

Momentan führen wir eine Vorbefragung zu Musikverhalten und Musikgeschmack durch, an der inzwischen über 1.000 Menschen teilgenommen haben, die wir für den weiteren Verlauf kategorisieren. Ab Ende Januar wird es dann wieder verschiedene, diesmal digitale, Konzertvarianten geben, die wir experimentell testen. Dahinter steht die Frage: Wie müssten Streams gestaltet sein, um ein breiteres Publikum zu erreichen? Ausgehend vom gängigen Format des abgefilmten Konzerts verändern wir Details. Wir kürzen und bereiten dramaturgisch auf oder bieten Einführungen und im Fall des zeitgenössischen Materials ein Gespräch mit dem Komponisten. Wir arbeiten auch mit VR-Brillen, also dreidimensionaler Virtual Reality, bei der man voll und ganz in das Konzert eintauchen kann.

In anderen Konzertvarianten geht es um Gemeinschaft. Wie stellen Sie diese digital her?

Für ein Format müssen sich die Teilnehmer anmelden. Immer 20 von ihnen schauen sich die Streams dann gleichzeitig an, begegnen sich an einer virtuellen Bar und werden von einer Moderatorin in Gespräche verwickelt. Sie gehen gemeinsam in das Konzert – als soziales Erlebnis. Außerdem bieten wir ein sogenanntes "digitales Hauskonzert" an. Menschen treffen sich analog und erleben den Stream als Gruppe. Ein zentraler Begriff beim Erfahren von Kultur ist für mich Nähe in jeder Form: Das ist das eigentlich Attraktive für ein Publikum. Bei einem "digitalen Hauskonzert" käme das Konzerthaus zu den Menschen. Wenn man so etwas weiterdenkt, könnte man das Prinzip Nähe noch einmal ganz anders fassen. Dabei hätte dann ein digitaler Schub echte Vorteile und könnte helfen, Klassik im Alltag zu verankern.

Sie sehen als einen positiven Effekt der Digitalisierung also eine individuellere Anpassung an die Bedürfnisse des Publikums?

Ich glaube, dass die Einschränkungen durch die Pandemie und die dadurch erzwungene Kreativität, gerade im Digitalen, auch viele Chancen bergen. In Deutschland waren wir in technischer Hinsicht lange sehr blauäugig – gerade auch Akteure der klassischen Musik. In der Szene herrscht eine gewisse Schwerfälligkeit, die sich eher an den großen Zeiten um das Jahr 1880 herum orientiert. Wir müssen endlich in der Gegenwart ankommen. Es geht mir gar nicht darum, historische Formate abschaffen zu wollen. Die Frage muss eher sein: Wie viel Neues wollen wir neben dem Alten zulassen?

Prof. Dr. Martin Tröndle leitet das Projekt "Digital Concert Experience".

Sie gehen bei Ihrer Forschung nicht von einer Krise der klassischen Musik aus, sondern eher von einer Krise ihrer Präsentationsformen. Woran machen Sie das fest?

Es gibt gute Studien und Analysen zu Besucherzahlen klassischer Konzerte. Das Durchschnittsalter liegt zurzeit bei etwa 70 Jahren. Die Krise der Präsentationsformate ist natürlich eine These. Aber junge Menschen lassen sich eben anders begeistern, durch Nähe und Beteiligung, durch Immersion, also tiefes Erleben und Berührtwerden. Das konnten wir im Jahr 2019 in einer großen Studie zur Nicht-Besucherforschung zeigen. Ich glaube, wir stehen im Bereich Digitalisierung noch ganz am Anfang, da wird recht schnell immer mehr möglich. Wenn die Kulturbranche es – insbesondere bei der klassischen Musik – nicht schafft, an den digitalen Entwicklungen aktiv teilzuhaben, wird sie meiner Meinung nach weiter an Relevanz verlieren.

Wann wird das Digitale aufhören, eine Simulation zu sein und beginnen, Eigenständigkeit zu entwickeln?

Wenn wir kluge Lösungen für das Herstellen digitaler Nähe finden, können wir viel mehr Menschen auf eine ganz andere Weise erreichen. Wissenschaft ist ein wenig langsamer als der Alltag, weil man für Forschungsprojekte Bewilligungen und Finanzierungen braucht. Ich denke, wir werden in drei oder vier Jahren sehr viel genauer sehen, zu welchen Ergebnissen die neuen Fragestellungen geführt haben. Auch das Herausbilden neuer Rituale dauert eine Weile. Wenn allerdings Motivation und Antrieb, zum Beispiel durch ein gutes, immersives oder sozial attraktives Angebot, groß genug sind, lässt sich so etwas beschleunigen – und Gesellschaften lassen sich verändern.