Andrea Wong

Karriere in der Wissenschaft

Die Planung der eigenen Laufbahn war in der Forschung schon immer schwierig. In der Pandemie verlieren nun viele Geduld und Zuversicht. Wie will das Wissenschaftssystem den drohenden Braindrain verhindern?

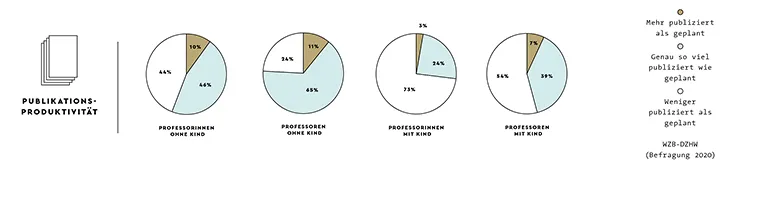

Die Mahnung aus der Wissenschaft kam prompt und sie war deutlich: Jutta Allmendinger warnte im ersten Lockdown vor einer "entsetzlichen Retraditionalisierung" der Geschlechterrollen – und sollte Recht behalten. Betroffen ist auch die Wissenschaft. Studien zeigen, dass Wissenschaftlerinnen ihre Karrieren eher zurückstellen als Männer, wenn ihre Familien in der Corona-Krise mehr Zeit verlangen. 57 Prozent der Frauen reichten im Frühjahr 2020 weniger Publikationen ein als geplant. Bei den Männern waren es 37 Prozent. In einer Publish-Or-Perish-Welt ist das ein herber Rückschlag.

Damit nicht genug: Nach gut einem Jahr Corona-Krise beobachten aufmerksame Wissenschaftsmanagerinnen wie Jutta Allmendinger in ihren Häusern ein Cooling-Out. Cooling-Out beschreibt ein Phänomen, bei dem Menschen das Interesse an ihrer Arbeit verlieren und sich abwenden. Das ist keine Frage des Geschlechts. Cooling-Out betrifft alle, auch Menschen, die das Zeug zum Nobelpreis haben. Und genau das muss die Wissenschaft alarmieren.

Schön wäre jetzt eine dieser Modellierungen, mit denen man versucht, das Infektionsgeschehen vorherzusagen. Wie viele potenzielle Spitzenforscherinnen und -forscher sieben sich selbst aus, wenn Arbeitsbedingungen und Gratifikationssysteme bleiben wie heute? Man weiß es nicht. Klar aber ist: Die Wissenschaft kümmert sich nicht gut um ihre Leute.

Zweifel nicht nur bei den Jungen

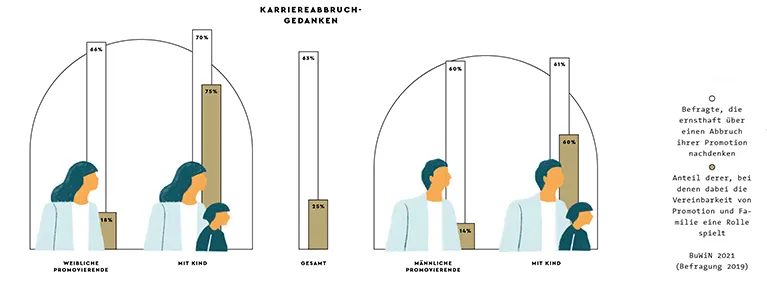

92 Prozent aller Forschenden unter 45 Jahren sind an Hochschulen befristet beschäftigt. 10 bis 15 Prozent der Promovierenden an außeruniversitären Forschungsorganisationen erleben Machtmissbrauch und Mobbing. Und 37 Prozent der in der National Academics Panel Studie des DZHW (Download) befragten 24.000 Promovierenden denken darüber nach, hinzuwerfen: ständig (4), oft (11) oder gelegentlich (22). Den Blues haben nicht nur Promovierende. In der Pandemie ergreift er auch ältere Forschende. In einer OECD-Studie gab die Hälfte der Befragten zwischen 25 und 65 Jahren an, mit Budgetkürzungen zu rechnen oder solche bereits erlitten zu haben. Mehr als die Hälfte geht davon aus, dass die Pandemie ihre Jobs unsicherer macht und ihre Karrierechancen schmälert.

Man verharrt in alten Mustern und hält [...]ein System am Leben, das sich eigentlich überlebt hat.

Lockdowns, geschlossene Grenzen, eingeschränkte Zugänge zu Laboren und Bibliotheken bremsen die Wissenschaft weltweit aus. Besonders hart trifft es Promovierende und Postdocs, die von der Pandemie in der Phase der Feldforschung erwischt wurden. Das drohende Debakel versuchte die Politik in Deutschland abzuwenden und verlängerte die Qualifizierungsfrist für den wissenschaftlichen Nachwuchs um ein auf 13 Jahre – allerdings nur für die, die zwischen März 2020 und März 2021 beschäftigt waren. Auch Forschungsförderer wie die DFG und die VolkswagenStiftung lockerten Förderzeiträume und Budgets.

"Die Gefahr steigt, dass die Wissenschaft Talente verliert, weil sie sich keine Chancen ausrechnen.", Peter Gumbsch

Mehr Zeit und mehr Geld helfen in der Bedrängnis. Ein nachhaltiger Wirkstoff gegen Cooling-Out sind sie nicht. Denn im Kern bleibt alles wie gehabt, wie der Soziologe Jens Maeße sagt: "Man verharrt in alten Mustern und hält mit kleineren Fristverlängerungen ein System am Leben, das sich eigentlich überlebt hat." Maeße erforscht, wie die Pandemie Karriereverläufe in den Wirtschaftswissenschaften verändert. In zwei Befragungsphasen führt er Interviews mit 60 Promovierenden, Postdocs und Professoren in Deutschland und Großbritannien. Die ersten Interviews erhärten seine Annahme, wonach "vielleicht fünf bis zehn Prozent der Forschenden die Corona-Krise für ihre Karrieren effektiv nutzen" und über digitale Formate Aufmerksamkeit auf sich ziehen können. "Profiteure sind die gut vernetzten Singles, die ihre Zeit in Forschung investieren können. Der Großteil wurstelt sich durch, und viele werden sich zurückziehen", sagt Maeße.

Die Schwächen des Systems beseitigen

Der Materialwissenschaftler Peter Gumbsch sah seit Corona zwei Doktoranden ziehen, die für sich keine Zukunft in der Wissenschaft sahen. "Junge Forschende haben seit jeher mit unsicheren Karrieren zu tun. In der Pandemie sind sie noch unsicherer geworden", sagt Gumbsch, bis Januar 2021 Vorsitzender der Wissenschaftlichen Kommission des Wissenschaftsrats. Unter seiner Ägide durchleuchtete eine Arbeitsgruppe das Wissenschaftssystem nach Schwächen, die in der Pandemie besonders deutlich werden, um daraus für die Zukunft zu lernen. "Die Gefahr steigt, dass die Wissenschaft Talente verliert, weil sie sich keine Chancen ausrechnen", sagt Gumbsch.

Was also ist zu tun, um das System auch bezüglich der Karrierewege "resilienter" zu machen, wie der Wissenschaftsrat es in seinem Positionspapier (Download) nennt? Ideen gibt es. Viele kommen direkt von der Basis und reichen von einer intensiveren, individuelleren Promovierendenbetreuung bis hin zu Lehrentlastungen, Zeitgutscheinen und zusätzlichen Hilfskräften für Forschende mit Familienverantwortung.

"Wir müssen die Entstehungsbedingungen von Forschungsleistungen betrachten und bei deren Bewertung berücksichtigen.", Klaus Lieb

All das wird nicht reichen. Um das Vertrauen ins Wissenschaftssystem nachhaltig zu stärken, braucht es neue Ansätze in der Bestenauslese. Es braucht eine Auswahl, bei der die einzelne Forscherpersönlichkeit im Zentrum steht und Entscheider nicht mehr auf quantitative Kennzahlen wie Publikationen, Zitationen oder Drittmittel starren. Wer bei der Botschaft ein Déjà-vu erlebt – richtig, genau das forderte der Wissenschaftsrat bereits vor zehn Jahren, im November 2011 (Download). Nur getan hat sich seitdem nicht viel.

"Qualitative Maßstäbe" statt Metriken

Die Selektion nach Metriken hält sich, weil sie einfach ist und scheinbar objektiv. In der Pandemie aber wird evident, wie sehr sie in die Irre führt. Forscherinnen publizieren eben nicht weniger, weil sie schlechter sind, sondern weil ihnen nachweislich die Zeit fehlt. "Wenn ein Labor abbrennt, kann man das den Forschenden nicht anlasten. So muss man die Beeinträchtigungen sehen, die Forschende durch Corona erlebten", sagt der Mainzer Resilienzforscher Klaus Lieb. "Wir müssen die Entstehungsbedingungen von Forschungsleistungen betrachten und bei deren Bewertung berücksichtigen".

Damit liegt Lieb ganz auf Linie des Wissenschaftsrats, der Hochschulrektorenkonferenz und der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Fast im Chor mahnen sie derzeit zu einem Bewusstseinswandel. Die DFG machte daraus im März 2021 sogar ein Gebot, jedenfalls in der Nachwuchsförderung: "Die individuellen Leistungen jeder Wissenschaftlerin und jedes Wissenschaftlers in frühen Karrierestadien, etwa in der Lehre, beim Verfassen von Projektanträgen oder Publikationen, werden adäquat abgebildet und anerkannt", heißt es in den DFG-Prinzipien zur Karriereunterstützung. "Qualitative Maßstäbe" müssten vorrangig gelten. Wichtig zu wissen dabei: Diese Prinzipien sind Gebote. Sie können, aber müssen nicht befolgt werden.

"Um gute Wissenschaft zu erkennen, muss man sich ganz einfach hinsetzen und lesen.", Robert Kretschmer

Im Moment sieht die Realität jedenfalls noch anders aus. "Drittmittel, Publikationen und Vorträge auf internationalen Konferenzen stehen ganz oben. Erst dann kommt die Lehre", berichtet Robert Kretschmer. Der Chemiker ist Juniorprofessor an der Uni Jena und bewirbt sich gerade auf Lehrstühle. "Einige Kommissionen scheinen ganz erpicht auf die Kennzahlen, damit sie möglichst schnell auswählen können. Ich glaube nicht, dass Corona daran etwas ändert", sagt Kretschmer. Manchmal wird er sogar um eine Excel-Tabelle gebeten, die die Übersicht noch leichter macht.

Neue Kriterien für Exzellenz – und gegen den Frust

Solche Geschichten sind kein Einzelfall. Das weiß Kretschmer aus der Jungen Akademie, der er angehört und wo das Kopfschütteln über das Kennzahlen-Primat groß ist. Bestenauslese stellt man sich dort anders vor: "Um gute Wissenschaft zu erkennen, muss man sich ganz einfach hinsetzen und lesen. Man muss sich mit den Forschungsideen und -konzepten auseinandersetzen", sagt Kretschmer.

"Wir müssen uns darauf verständigen, was wir unter exzellenter Forschung verstehen...", Ute Klammer

Doch genau diese Arbeit machen sich viel zu wenige. Im Echo-Raum der sozialen Netzwerke kann man den Frust der Basis unter Hashtags wie #ACertainDegreeOfFlexibility, #95vsWissZeitVG oder #IchBinHanna wahrnehmen. Auch die DFG hat die Geduld verloren. Und das schon vor einer Weile. Als sie im Sommer 2019 ihren Kodex zur guten Wissenschaftlichen Praxis reformierte, nahm sie jedenfalls Vorschriften auf, die es in sich haben: DFG-Forschungsgeld soll nur noch an Antragssteller gehen, die die wissenschaftliche Leistung ihrer Team-Mitglieder "in erster Linie nach qualitativen Maßstäben" bewerten und quantitative Indikatoren "nur differenziert und reflektiert" in die Gesamtbewertung einfließen lassen. Außerdem sollen "individuelle Besonderheiten in Lebensläufen in die Urteilsbildung einbezogen" werden. Greifen wird die Regel im Sommer 2022. In einem Jahr wird damit Pflicht, was bisher lediglich ein Gebot darstellt.

Nicht nur in Deutschland wollen Wissenschaftsorganisationen, dass sich was ändert. "Research evaluation and career progression need to move away from their dependency on bibliometric measures", erklärt die OECD. Und die European University Association setzt ihren Mitgliedern ein neues Ziel: "…using a broader set of evaluation practices for academic careers, which include a wide definition of impact, beyond traditional bibliometric indicators". Erreicht sein soll es allerdings erst 2030.

So wichtig solche Schritte auch sind, es braucht noch mehr. "Wir müssen uns darauf verständigen, was wir unter exzellenter Forschung verstehen und welche Kriterien dafür gelten sollen", fordert die ehemalige Prorektorin für Diversity Management an der Uni Duisburg-Essen Ute Klammer. Peter Gumbsch etwa denkt an ein System, in dem auch Leistungen in der Wissenschaftskommunikation, in der Politikberatung, beim Forschungsdatenmanagement oder auch beim Teilen von Daten zählen. Wie die Bestenauslese künftig auch aussehen wird, für den Forscher und Wissenschaftsmanager steht fest: "Die Dominanz der wenigen quantifizierbaren Kriterien wie Publikationen oder Zitationen wird es nicht mehr geben“, und: "Die Pandemie ist Geburtshelferin des Umbruchs."